"Ammazzati amore mio": sono madre e me ne pento, ma non lo posso nemmeno dire

Il romanzo, candidato al Booker Prize, racconta il dramma di una donna che non si riconosce nei ruoli imposti dalla società

“La mamma era felice prima del bebè. La mamma si alza tutti i giorni con una gran voglia di fuggire dal bebè e lui non fa che piangere e piangere”

Chi è abituato a leggere molti libri raramente si lascia turbare in maniera forte durante la lettura, perché ha ormai imparato a fare una netta distinzione tra finzione e realtà. Ammazzati amore mio è però uno di quei romanzi – se così lo si può definire – che supera questa consapevolezza appresa nel corso di anni grazie a uno stile talmente diretto, crudo e implacabile per cui la storia raccontata potrebbe benissimo essere vera. D’altra parte, di donne che arrivano ad uccidere sé stesse o addirittura i propri figli ne abbiamo sentito parlare tutti; peccato che è un argomento scomodo, nei confronti del quale preferiamo girarci dall’altra parte, evitare di approfondire o liquidare la questione con un mero “era una pazza”.

Ariana Harwicz, scrittrice, sceneggiatrice e documentarista che la realtà è invece abituata a guardarla in faccia e a descriverla così com’è, senza edulcorare la pillola, ha spiazzato tutti quando ha pubblicato in Francia – Paese in cui vive – Ammazzati amore mio, un breve monologo in cui pensieri lucidi, sogni, allucinazioni, desideri, flashback, speranze e disperazione si intrecciano tra loro creando un linguaggio non del tutto semplice da decifrare, ma molto simile al flusso di coscienza e per questo ancora più verosimile. Protagonista della storia narrata è una donna con grandi prospettive per il proprio futuro, colta, intelligente, amante dell’arte e della cultura, la quale – per non deludere gli altri e fare proprio ciò che ci si aspettava da lei – si ritrova intrappolata in un matrimonio che non la rende felice, in un paese sperduto della campagna francese in cui ogni cosa appare rozza e monotona, ma soprattutto in una maternità che non ha mai voluto. Succede, a volte, di fare delle scelte sbagliate nella vita e solitamente quando le conseguenze di queste scelte diventano intollerabili si cerca di porre rimedio cambiando direzione e dando una svolta al proprio cammino: si divorzia, si trasloca, si cerca un nuovo lavoro. Ma se la scelta (o in questo caso la non scelta, poiché il concepimento accade a causa di una “forzatura” del proprio marito durante un rapporto sessuale) si traduce in un bambino che dipende in tutto e per tutto da noi, allora che cosa si può fare?

A parere della protagonista – e dell’intera società in cui viviamo – niente, perché nessuno abbandonerebbe mai un neonato, neppure quando quell’istinto materno che dovrebbe scattare una volta preso in braccio il proprio figlio non si palesa né in quel momento, né nei mesi e anni a venire. Si può, al massimo, cercare aiuto in chi ci sta accanto o parlarne con un’amica fidata, meglio ancora con uno psicologo. Vi sono tuttavia situazioni, come quella raccontata in questo libro e molte altre che accadono realmente senza che nessuno ne faccia mai parola, se non quando ormai è troppo tardi, in cui il marito è completamente cieco e impotente di fronte ai bisogni della moglie, i suoceri dettano legge caricando la famiglia di aspettative, gli amici d’infanzia e la famiglia di origine sono lontani in quanto ci si è trasferiti in un’altra città e i vicini, in un piccolo borgo di provincia, si tengono alla larga da una donna che dà segni di “stranezza”. Ne consegue che l’insoddisfazione a poco a poco – imbrigliata dentro la propria mente senza possibilità di trovare espressione – si tramuta in una depressione sempre più grave, deviando quindi in casi estremi verso la follia, la dissociazione da sé stessi e dal mondo in cui ci si sente prigionieri, infine l’aggressività. Il pensiero fisso diventa quello di un’ambita – ma inafferabile – liberazione, che nelle persone più suscettibili assume la forma della morte, propria o dell’altro.

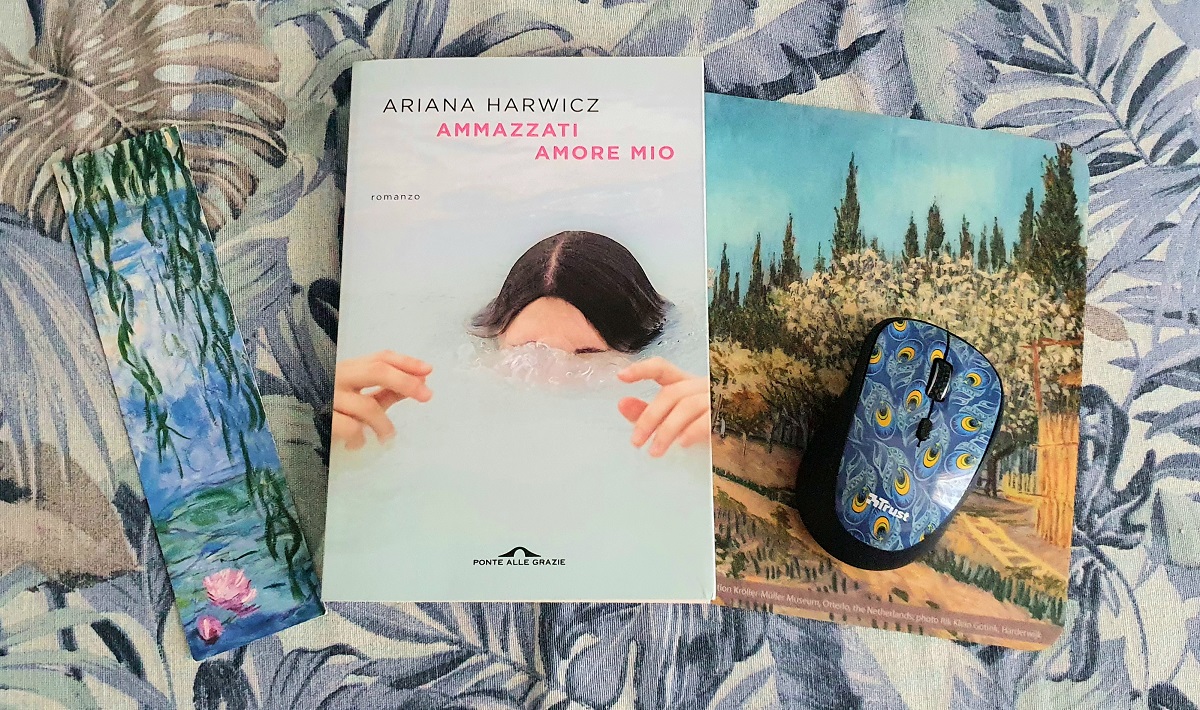

Ariana Harwicz racconta in un libro edito da Ponte alle Grazie lo scorso anno in Italia, ma già candidato nel 2012 al Booker Prize e tradotto in decine di lingue, proprio questo genere di dramma, e lo fa senza passare attraverso i filtri protettivi della narrativa. Al lettore arrivano i pensieri nudi e crudi della donna, che lo turbano e lo portano a riflettere su quanto sbagliate si rivelino a volte le scelte fatte per compiacere le aspettative sociali e familiari, ancora molto pressanti nei confronti del genere femminile. Così, sebbene spesso le frasi si rincorrano in un nonsense in cui l’attrazione per il bosco e la natura – che rappresentano la libertà, il selvaggio, il genuino in contrapposizione agli obblighi familiari e alle costrizioni sociali – si alterna alla gelosia spasmodica per il proprio uomo, il desiderio della morte si intreccia a quello sessuale e la disperazione assume le forme di vere e proprie allucinazioni, dall’esterno noi comprendiamo perfettamente il dramma interiore che avviene nella protagonista e lo percepiamo come possibile, veritiero, proprio grazie a uno stile narrativo che bypassa le costruzioni letterarie.

“È dall’ora di pranzo che devo andare in bagno, ma è impossibile fare altro che essere madre. Non la smette più di piangere, frigna, frigna, frigna, mi fa diventare matta. Sono madre, punto. E me ne pento, ma non lo posso nemmeno dire. A chi? A lui che se ne sta seduto sulle mie ginocchia, che mette le mani negli avanzi freddi sul piatto, che gioca con un osso di pollo? No! (…) Non mi interessa quello che può pensare di me. L’ho messo al mondo. Ed è più che sufficiente. Sono una madre con il pilota automatico. Ora piagnucola ed è peggio del pianto vero e proprio. Lo sollevo, gli faccio un finto sorriso, stringo i denti. La mamma era felice prima del bebè. La mamma si alza tutti i giorni con una gran voglia di fuggire dal bebè e lui non fa che piangere e piangere. (…) Che cosa vuole da me? Cosa vuoi?”

Se da un lato la reazione di avversione per simili parole formulate da una madre è naturale e immediata, dall’altra sono più di quanto si possa immaginare le mamme che almeno una volta hanno pensato se non proprio lo stesso, per lo meno qualcosa che ci si avvicina; quelle che almeno una volta si sono sentite perse, stanche, smarrite, sole e frustrate. È proprio per questo motivo che Ammazzati amore mio ha finito per attrarre a sé centinaia di migliaia di donne in tutto il mondo, ponendosi in testa alle classifiche e determinando inevitabilmente un acceso dibattito tra coloro che lo disprezzano e chi invece lo trova geniale. Di certo, è un libro coraggioso e originale, che ha saputo farsi notare nell’immenso mercato dell’editoria e in qualche modo ha dato voce a un sentimento di malessere diffuso. Non è infatti solo il ruolo di madre a stare stretto alla protagonista, ma anche quello di moglie, di nuora, di brava cittadina e di angelo custode che si prende cura del focolare domestico. L’ottica in cui il libro nasce è dunque quella del femminismo intersezionale, che prende in esame in maniera più ampia le aspettative della società contemporanea nei confronti delle donne.

Interessante è anche il rapporto che la protagonista – senza nome, come tutti gli altri personaggi della storia e il paesino in cui vivono – instaura con gli uomini. Da una parte c’è il marito: protettivo, preoccupato, pieno di esigenze, all’apparenza molto paziente ed efficiente, ma di fatto totalmente disinteressato a comprendere davvero l’universo nero della propria moglie, che preferisce spedire in una casa di cura delegando ad altri la risoluzione del problema; dall’altra c’è l’amante, il quale incarna il desiderio represso, la trasgressione alle regole sociali, la libertà, il sentirsi di nuovo donna e non più soltanto moglie e madre, ma che alla fine si rivela incapace di salvarla dalla propria rovina, schierandosi di fatto dalla parte del marito invece che dalla sua. Gli uomini ne escono dunque sconfitti, in una visione patriarcale che verosimilmente è ancora ben presente nei piccoli centri di provincia. Non resta che la solitudine, l’angoscia, il bosco spaventoso e al contempo accogliente, la morte, la follia. Quest’ultima non è mai dipinta come un qualcosa di chiaro, netto e diverso rispetto alla cosiddetta normalità, ma al contrario l’accento è posto sulla natura in continuo divenire della malattia mentale, tanto da poter arrivare a dire che non esistono persone sane e altre malate, ma persone più predisposte di altre nei confronti di determinate patologie, spesso correlate tra loro e difficilmente distinguibili.

Se a questo punto non si fosse ancora ben compreso, lo diciamo chiaramente: Ammazzati amore mio non è un libro per tutti, ma solo per coloro che non hanno paura di addentrarsi nelle realtà scomode che sappiamo bene esistere, ma spesso preferiamo non vedere. In poche pagine c’è così tanta tensione, emozioni, verità e sofferenza da lasciare interdetti e confusi, spiazzati quel tanto da riuscire a incrinare la nostra tranquillità interiore. È dunque una lettura forte, intensa, ma che ci sentiamo di consigliare vivamente per l’importanza del tema trattato, per l’originalità con cui l’autrice affronta l’argomento e per il viaggio in un certo senso affascinante dentro i complessi meccanismi della pazzia.

“Bisogna mostrarsi entusiaste e fingere una certa voglia di vivere. Bisogna portare il bambino di qua e di là, comprargli i palloncini, fargli fare un giro a vuoto sulla giostra, fargli delle foto, perché è così che gli si dà un’infanzia. Andiamo, dovunque, basta che andiamo!”