Milano

Carlo Acutis, un santo tra fede e digitale per una Chiesa al passo coi tempi

Simona Turbanti, Docente di Digital Humanities alla Statale, vede nella canonizzazione del “patrono di Internet” un segno della cultura digitale della Chiesa. “Anche i cattolici prendono parte al dibattito sull’IA”. L’intervista

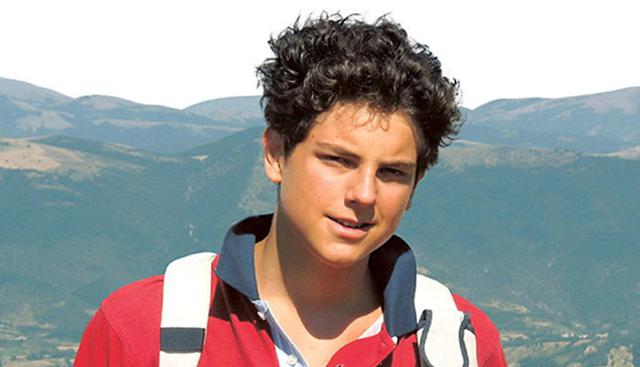

Carlo Acutis

Carlo Acutis, un santo tra fede e digitale per una Chiesa al passo coi tempi

Domenica 27 aprile sarà canonizzato Carlo Acutis, il primo santo millennial. Nato nel 1991 e morto a soli 15 anni, Acutis è già venerato come “patrono di Internet” per il suo impegno nella diffusione online della fede con un pionieristico sito dedicato ai miracoli eucaristici. La sua figura, a cavallo tra spiritualità e cultura digitale, rappresenta un ponte inedito tra tradizione e modernità. Simona Turbanti, docente di Digital Humanities all’Università Statale di Milano, riflette sul significato culturale e simbolico della canonizzazione di Acutis. “Anche la Chiesa sa fare i conti con lo strumento e la cultura digitale”. L'intervista.

Professoressa Turbanti, Carlo Acutis viene spesso definito “il primo santo millennial” o “il patrono di Internet”. Sono solo slogan, o dicono qualcosa di più profondo?

Per cominciare, trovo molto interessante la voce Wikipedia di Acutis. È davvero raro leggere una voce così dettagliata sulla biografia di un santo, per giunta dalla vita così breve. La raffigurazione con il computer e la sua predisposizione per l’ambito digitale sono segnali significativi. La figura di Acutis può rappresentare un bel messaggio. È giovane, vicino al linguaggio dei giovani, e ha saputo usare il web come strumento per veicolare meglio i messaggi ai credenti. È un simbolo innovativo.

La figura di Carlo Acutis rappresenta una nuova forma di devozione, più vicina al linguaggio e agli strumenti dei giovani di oggi?

Ogni contesto ormai – dalla scuola all’università, passando per lo sport e la religione – non può più ignorare la cultura digitale. Luciano Floridi afferma che la nostra vita è “onlife”, un connubio tra online e vita reale. Il digitale è una grande agevolazione. Non è solo uno strumento: è una cultura, un modo di ragionare, di concepire i progetti in modo diverso. In questo, la figura di Acutis è perfettamente rappresentativa del nostro tempo.

Acutis ha usato Internet per evangelizzare, realizzando un sito sui miracoli eucaristici. È un esempio di “Umanistica Digitale” applicata alla religione?

Certamente. In lui c’è una forte connotazione digitale. E non è una novità per la Chiesa: il legame con l’informatica e il mondo digitale affonda le radici nel passato, grazie a un pioniere come padre Busa. La canonizzazione di Acutis conferma che il binomio tra ambito ecclesiastico e digitale si sta sviluppando sempre di più.

A livello storico, qual è il rapporto tra Chiesa Cattolica e mondo del digitale?

Un legame più profondo di quanto si possa pensare. La religione, in quanto ponte tra la dimensione umana e quella divina, è naturalmente orientata alla ricerca di forme di comunicazione e connessione: in questo senso, il digitale non rappresenta un'eccezione, ma una continuità. Padre Roberto Busa, gesuita appartenente a un ordine da sempre attento agli scambi culturali, è stato una figura pionieristica dell’informatica umanistica, un ambito fortemente interdisciplinare. Negli anni Cinquanta si recò a New York per incontrare Thomas Watson, fondatore della IBM, con l’obiettivo di realizzare l’Index Thomisticus, ovvero la lemmatizzazione dell’opera omnia di Tommaso d’Aquino. Inizialmente accolto con scetticismo – come spesso accade ai precursori – il progetto trovò pieno riconoscimento decenni dopo, approdando online nel 2005. Solo un anno più tardi, Carlo Acutis moriva, dopo aver realizzato portali digitali dedicati ai miracoli eucaristici: due percorsi distanti nel tempo, ma sorprendentemente vicini nello spirito.

In un’epoca dominata dai social e dall’informazione veloce, la figura di Acutis racconta qualcosa del legame tra fede, cultura digitale e identità contemporanea?

La fede è oggi chiamata a confrontarsi con un approccio “onlife”, in cui il confine tra esperienza digitale e vita reale si fa sempre più sottile. La Chiesa, come l’università, è una delle istituzioni più antiche del nostro tempo: ha le sue procedure, i suoi tempi e le sue tradizioni, ed è naturale che non possa cambiare radicalmente da un giorno all’altro. Tuttavia, il digitale offre grandi potenzialità per la diffusione del messaggio evangelico, per l’educazione e per il superamento del divario digitale. È uno strumento che può connettere il mondo e facilitare l’incontro tra culture e fedi. Questo è stato colto da numerosi pensatori e uomini di fede, come il cardinale Gianfranco Ravasi e don Paolo Benanti, membro del Comitato sull’Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite. Da tempo, all’interno della Chiesa, si riflette sul significato e sulle implicazioni dello sviluppo digitale. Ed è giusto che anche la voce del pensiero religioso trovi spazio in questo dibattito. L’intelligenza artificiale, oggi, solleva più interrogativi sul piano umanistico che su quello tecnico: le sfide etiche e politiche che pone sono enormi. Non a caso, uno dei più importanti studiosi del digitale, Luciano Floridi, è prima di tutto un filosofo. È fondamentale che anche la Chiesa partecipi attivamente a questa riflessione globale.