Milano

Stefano Ferri si racconta in Crossdresser: "Me stesso solo in abiti femminili"

Stefano Ferri, crossdresser milanese, racconta la sua storia in un libro che rappresenta un inno all'affermazione del diritto di essere se stessi

Stefano Ferri e l'essere crossdresser a Milano

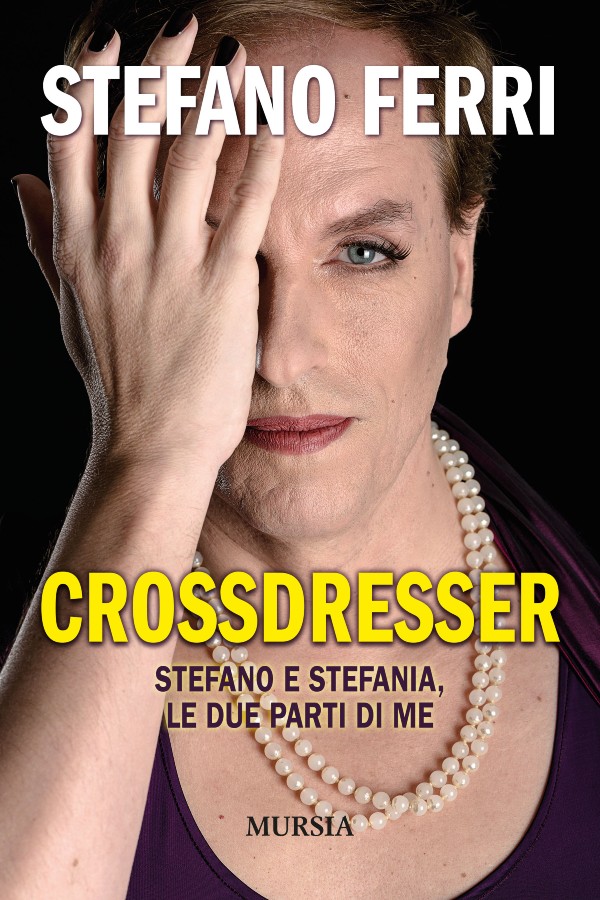

Quando si incontra Stefano Ferri per le strade di Milano si crea una sorta di corto circuito mentale: lo sguardo da distratto si fa attento, cade immediatamente sui suoi sandali, le gambe, la gonna. Poi si torna a guardarlo in volto e di nuovo gli occhi puntano dritto alle scarpe. Perché? Perché siamo abituati a classificare le informazioni che riceviamo dall’esterno mentre Stefano è impossibile da catalogare: è un uomo, si veste con abiti femminili ed è eterosessuale. Per raccontare cosa significhi avere gli occhi delle persone addosso e il peso del pregiudizio sulle spalle, Ferri ha scritto il libro “Crossdresser. Stefano e Stefania, le due parti di me” (Mursia).

Marito, padre, giornalista, pr di successo, nel 2004 ha ricevuto il Premio Hilton per il giornalismo specializzato in turismo d’affari e nel 2006 il Premio Italia for Events per la stampa di settore, Stefano da vent’anni si veste con abiti femminili rispondendo a una sua esigenza interna e profonda. Nulla a che vedere con l’esibizionismo, la ricerca di notorietà o i like sui social. Qui si tratta di essere sé stessi. Questa l’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it Milano.

Stefano, sei nato e vivi a Milano, oltre a essere un consulente affermato. In un libro hai deciso di ripercorrere il percorso che ti ha portato a capire che solo con abiti femminili ti senti completamente te stesso. Quali sono state le tappe più importanti?

Direi tre. La prima fu drammatica e mi rovinò adolescenza e giovinezza. Come racconto nel mio libro, con la pubertà presi a invidiare indiscriminatamente le donne. Invidia di cui non mi spiegavo le radici e che si esprimeva con l’odio (odio e invidia coincidono sempre). Oggi mi è facile guardarmi indietro e ammettere che le donne le invidiavo per i loro abiti, ma a quei tempi rimuovevo la cosa e la giustificavo con pretesti di vario tipo. Mi dicevo che le donne erano licenziose, arriviste, cattive ecc. Tutte scuse per non voler ammettere la verità a me stesso. Approfitto per un messaggio agli hater (e alle hater) che oggi mi insultano sui social: ci sono passato anch’io, ora siete voi a invidiare me, un giorno lo capirete e non sarà mai troppo tardi.

Seconda tappa: intorno ai trent’anni, solo e senza lavoro (credo bene!), semplicemente mi lasciai andare e iniziai a effeminare il mio guardaroba. Ci misi sette anni, più altri sette per sostituire i capi maschili effeminati con capi da donna tout court. Non fu un calcolo, semmai un emergere spontaneo e sofferto della mia natura, che spazzò via ogni sentimento negativo e mi restituì alla vita.

Terza: la psicanalisi, che in quindici anni mi ha aiutato a ricostruire cause e fattispecie della mia personalità, così giovando alla mia consapevolezza. Magari tutti facessero un percorso di questo tipo! Gli odiatori professionisti si azzererebbero.

Cosa ha voluto dire in passato e cosa vuole dire ora per te vivere in una città come Milano, certo aperta ma forse non ancora pronta a vedere passeggiare per strada un uomo in abiti femminili?

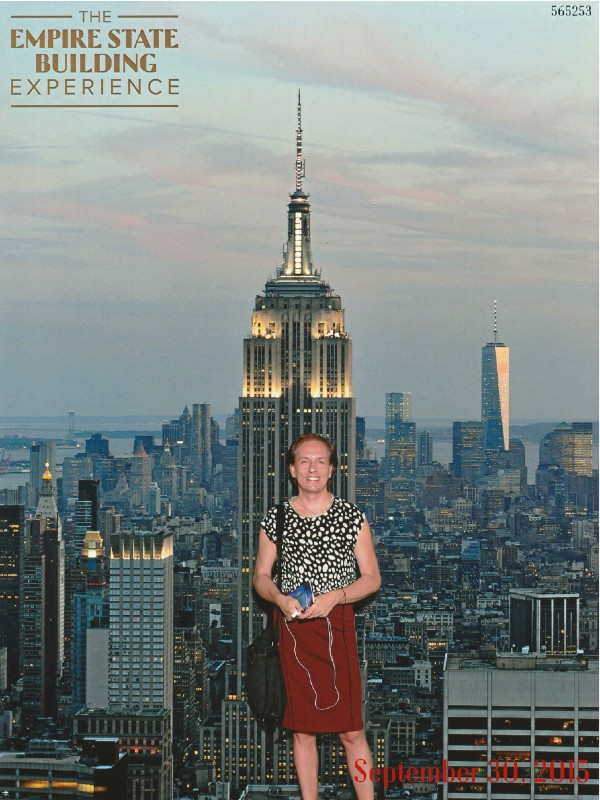

Beh ha significato tanto. In Italia non c’è posto migliore di Milano per vivere una vita come la mia. È città autenticamente europea, prima della pandemia era hub intercontinentale in cui ogni giorno vedevi passeggiare persone provenienti da ogni angolo della terra. Oggi purtroppo non è più così e chissà quanto durerà questa situazione, ma la maturità civile resta intatta, è nel dna dei milanesi. Azzardo pure il sospetto che il Covid, ponendoci tutti di fronte a un problema reale e attuale, abbia fatto giustizia dei falsi problemi, tra cui il mio.

Lavori in un ambiente, quello delle pr e della comunicazione, dove l’apparenza ha grande importanza: qual è stato l’episodio che ti ha più ferito e quello che invece ti ha fatto capire di essere stato accettato in tutte le tue sfaccettature?

Di episodi negativi ce ne sono stati tanti, quello più eclatante lo racconto all’inizio del mio libro ma a valle se ne distendono decine, tipo quando la responsabile comunicazione di un cliente disse (e mi fu riferito): «Se non si veste da uomo a quella conferenza non voglio che si faccia nemmeno vedere». Un concetto razzista e criminale, oltretutto pronunciato da una donna – e questo fa riflettere sulla trasversalità del male.

Viceversa il positivo non è riferibile a un singolo episodio bensì a un bilancio. In quindici anni di consulenza ho collaborato con la bellezza di cento aziende, in Italia e in Europa. Credo sia questo il vero segnale della maturità civile che il nostro continente ha raggiunto. Anche qui approfitto per un appello: non svendiamo i nostri ideali al profitto facile o alla bottom line bieca, nel mondo globalizzato che purtroppo e per fortuna ci siamo creati salviamo la bussola dei nostri valori e teniamo alta la bandiera di una civiltà in grado di esprimerli.

Hai rischiato il divorzio e a tua moglie ci sono voluti dieci anni per accettare Stefania, trovare un equilibrio di coppia non è stato facile: come ci siete riusciti?

Con amore e fortuna. Io e Licia continuiamo ad amarci anche dopo ventun anni di matrimonio, e questo significa che il nostro è stato l’incontro giusto. Rispetto alle coppie che non ce l’hanno fatta siamo stati solo più fortunati, non migliori.

Con ciò non voglio sminuire: dieci anni sono stati un periodo enorme, di quelli che sembrano non finire mai. Ma cosa dovrei dire dei miei ventisette? Sì: ventisette. Tanti ce ne ho messi dal primo momento in cui avvertii pulsioni verso gli abiti femminili (avevo nove anni) alla mia prima gonna (ne avevo trentasei). Se a me ne sono occorsi così tanti, come potevo pretendere che mia moglie – persona sì a me vicinissima ma comunque “altra” – accettasse tutto in un minuto?

Hai una figlia adolescente, un periodo dove spesso si cerca a tutti i costi di sentirsi uguali agli altri compagni e dove è facile essere presi in giro se non lo si è. È capitato che per tua figlia un padre in abiti femminili fosse motivo di imbarazzo?

Sì, nel periodo di mezzo delle elementari, quando, dopo i primi due anni in cui per lavoro non potevo, ripresi ad andarla a prendere all’uscita della scuola, ritrovandomi con una bambina cresciuta, di otto anni e non più di quattro o cinque, con compagni di classe cresciuti altrettanto e un rischio bullismo concreto. Un giorno mi chiese di non uscire dalla macchina quando la aspettavo, e, sia pure con fatica, dissi ovviamente di sì. Per due anni rimasi chiuso nell’abitacolo dell’auto ogni volta che mi trovavo davanti all’istituto, poi… poi quei bambini sono ulteriormente cresciuti, divenendo la generazione che fa vincere a mani basse i Maneskin in Italia e nel mondo, che ha sdoganato il gender fluid, che ritiene giustamente normale ciò che per noi non lo era. Oggi posso attraversare la classe di mia figlia e anche le altre senza che i ragazzi nemmeno si accorgano di me. La sensazione più bella della mia vita.

Se le nuove generazioni hanno una buona apertura mentale, non deve essere stato facile far accettare Stefania ai tuoi genitori. Tua madre se ne è andata prima di vederti vestito da donna, con tuo padre invece si è creato un legame ancora più speciale. Prima che il tuo lato femminile diventasse pubblico avevano capito che loro figlio si sentiva stretto in abiti maschili?

Di mia mamma non so. Mio padre certamente sì. Descrivo la vicenda dettagliatamente nel mio libro, qui vorrei aggiungere un particolare. Avevo ventisette anni quando andammo insieme in uno showroom e a un certo punto mi indicò un paio di scarpe col tacco molto vistose, color oro, da sfilata o palcoscenico. «Che ne diresti se i parenti della tua fidanzata ti vedessero con quelle addosso?», mi domandò ridendo. Avevo una relazione, decisamente burrascosa, con una ragazza del sud, di famiglia tradizionalista, e quella mi parve nulla più di una battuta. Oggi, ripensandoci, più che una battuta mi pare un presagio. Bertoldo scherzando disse il vero.

Nel tuo guardaroba hai ancora dei capi maschili e ci sono occasioni in cui li indossi?

Nemmeno uno. Alla sola idea mi manca il fiato.

Milano fortunatamente sta diventando una città sempre più inclusiva, cosa si potrebbe di più e meglio contro ogni forma di discriminazione?

L’ho buttata lì in pubblico di recente: potremmo sfruttare quell’autostrada a ventisei corsie che è la nostra moda, il nostro pret-à-porter, per far sfilare al termine di ogni passerella un crossdresser. Sarebbe un magnifico messaggio di sostegno ai diritti civili da parte di un settore molto in vista. Ma comprendo che l’obiettivo primario delle maison è prendere quote di mercato, non altro. Ho esposto la mia idea a un direttore marketing, che, sia pur con dispiacere, ha allargato le braccia e mi ha detto: «Dobbiamo vendere».