Milano

Obey: la street art colta di Shepard Fairey alla Fabbrica del Vapore

La Fabbrica del Vapore di Milano ospita sino al 27 ottobre la prima mostra italiana dedicata allo street artist Obey. Divenuto noto in tutto il mondo per la sua opera "Hope" dedicata ad Obama. E capace di sorprendenti riferimenti colti

Obey: la street art colta di Shepard Fairey alla Fabbrica del Vapore

E' in qualche modo ironico per un artista che ha sempre posto al centro del proprio progetto il dissenso e la critica sistemica aver raggiunto la grande popolarità con un'opera dalla quale si è trovato poi a dover prendere le distanze. Mettendo in discussione il suo stesso operato, infatti, Shepard Fairey, in arte Obey, ha raccontato di essere rimasto profondamente deluso da quel Barack Obama al quale dedicò l'iconico poster intitolato "Hope". Nel 2008 lo stencil realizzato da Fairey catalizzò in una immagine di grande sintesi ed efficacia l'aspirazione di una parte maggioritaria degli Stati Uniti ad un cambiamento incentrato sulla speranza di un futuro diverso per il Paese e per il mondo. Lo stesso Obey dovette riconoscere che le cose non andarono esattamente come auspicato. Ma il valore storico e artistico dell'opera - acquisita dallo Smithsonian Institution il giorno stesso della vittoria di Obama - resta. Tanto che l'artista proprio in questi giorni è tornato a rievocare quella immagine realizzando un nuovo poster dedicato questa volta a Kamala Harris, attuale candidata dem alle presidenziali Usa, intitolandolo "Forward".

"Hope" rimane dunque un'efficace porta per accedere all'arte di Obey. Protagonista di una grande mostra, la prima personale italiana, aperta dal 16 maggio e visitabile sino al 27 ottobre negli spazi della Cattedrale presso la Fabbrica del Vapore di Milano. A organizzarla, lo stesso street artist assieme alla galleria Wunderkammern in coproduzione con la Fabbrica del Vapore e con il supporto del Comune di Milano.

La street art colta di Obey

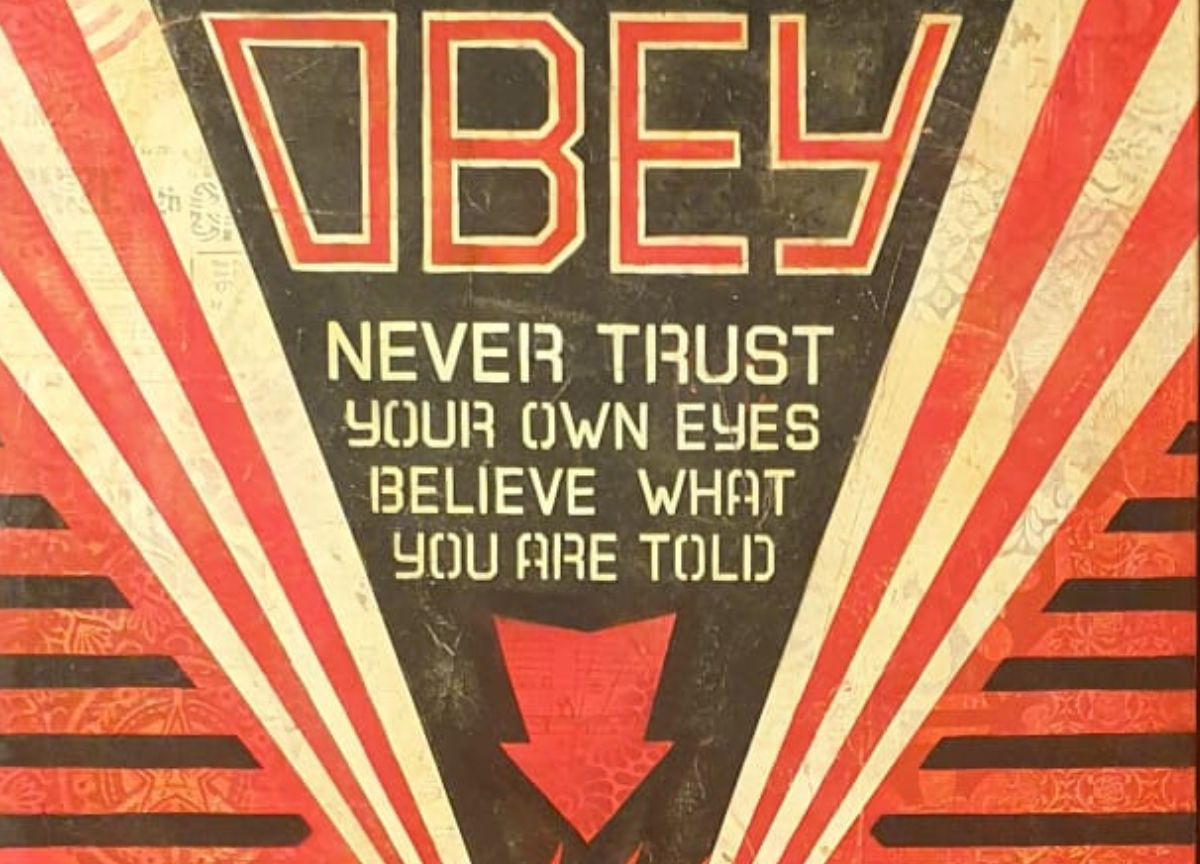

L'Obama di Fairey, dunque, ha quella immediatezza e riconoscibilità che è tratto distintivo della street art. Ma diversi sono i livelli di profondità sotto la superficie. La scelta dell'immagine di partenza è filologicamente curata: la foto dell'allora candidato presidente democratico fu scelta da Obey per la sua somiglianza, specie nello sguardo, con una immagine di John Fitzgerald Kennedy. A stabilire un file rouge tra i due personaggi. Il processo a cui poi l'immagine è stata sottoposta racconta altri tratti distintivi di Fairey. In particolare nell'uso del colore. Tutt'altro che neutro o meramente decorativo, nel richiamare chiaramente i colori della bandiera statunitense. La composizione nel suo complesso finisce così per rievocare due fonti artistiche alle quali Obey attinge. La pop art di Andy Warhol e la sua vasta gallery di personalità della politica, dello sport e dello show-biz da una parte. Dall'altra, il costruttivismo russo che coniugò arti grafiche e fotografia, estetica e funzionalità.

In termini puramente artistici, uno degli aspetti più interessanti di Obey è proprio essere riuscito a trovare un punto di congiunizione tra due universi apparentemente agli antipodi. Mentre il Costruttivismo rifiutava infatti il culto dell' "arte per l'arte" a favore dell'arte come pratica diretta verso scopi sociali, Warhol, al contrario, denudò l'arte per mostrarne la natura effimera e superficiale di prodotto di consumo.

L'eclettismo di Sheperd Fairey, in arte Obey

Con cinico disincanto postmodernista (i suoi esordi risalgono alla fine degli anni Ottanta), Sheperd Fairey prende quanto gli serve da ogni possibile fonte per riassemblare, ristrutturare, inventare nuovi equilibri. La mostra milanese evidenzia la ricchezza e l'ecclettismo di questo approccio. Nel quale trovano spazio e coesistono cultura alta e cultura bassa. Specie in diversi ritratti femminili è possibile ad esempio ritrovare riflessi dell'Art Nouveu simbolista ed estetizzante di Alphonse Mucha. I possenti oceani di Hokusai sono invece apertamente omaggiati nelle diverse versioni di "Force of nature". E poi c'è l'urgenza espressiva delle sottoculture punk e skate, l'etica del do-it-yourself, l'eversione urban dei graffiti e degli stencil, spesso dal sapore retrò nella pratica appropriazionista e nel ribaltamento di senso dei manifesti del boom economico.

"Obey Giant": una provocazione dadaista

I temi che nel tempo Obey ha mostrato di avere maggiormente a cuore sono quelli che costituiscono oggi i capisaldi della cultura progressista: pacifismo, ambientalismo, femminismo, anti-razzismo, critica agli aspetti più deleteri del capitalismo e dell'autoritarismo. L'arte di Fairey - ogni opera del quale sa colpire con l'efficacia comunicativa di uno slogan - riesce a non scadere in clichè in virtù della credibilità di Obey stesso. E di un percorso che lo ha portato a identificarsi in queste battaglie quando erano molto meno mainstream di oggi.

E pensare che tutto è cominciato per un gioco. Uno sberleffo, quasi. Obey nasce artisticamente infatti nel 1989, quando per spiegare ad un amico come realizzare e diffondere street art si inventa lo sticker "Andrè the Giant has a posse". La riproduzione stilizzata del volto del celebre wrestler Andrè the Giant con l'aggiunta di una frase che sembra un indovinello ma che in realtà non significa nulla in particolare. E questa immagine, come animandosi di vita propria, inizia a proliferare negli spazi urbani della Carolina, della California e da lì in tutti gli Stati Uniti e nel mondo. Diviene una campagna, "Obey Giant", che a sua volta non ha in fondo alcun obiettivo reale. Non una vera call to action, ma una dissacrazione per via mimetica ed imitativa di slogan pubblicitari e politici. Un gesto che potremmo definire quasi dadaista. E che proprio dalla sua natura di non-sense trae vigore e significato. Sino a scoprirsi arte.