Culture

Al Cenacolo polveri azzerate e i disegni preparatori

Nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano migliorato l’impianto di riciclo dell’aria e allestita una minimostra di 10 preziosi disegni preparatori

di Raffaello Carabini

L’apertura ufficiale per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo è fissata per il prossimo 2 maggio, ma il museo del Cenacolo ha superato tutti per celerità nelle proposte. Innazitutto ha completato il raddoppio delle “unità di trattamento dell’aria” (che ora lavorano accoppiate) e il miglioramento dell’impianto di filtraggio delle polveri, aggiungendo una nuova macchina aspirante e apportando diversi ammodernamenti (tra cui sofisticati sensori sismici).

Il risultato è che l’aria dentro l’ex-Refettorio dei padri domenicani che ospita il capolavoro vinciano è del tutto priva di particolati e persino di nanoparticelle (oltre il 90% meno dell’esterno) e viene riciclata al ritmo impressionante di 10mila metri cubi al giorno. È stato “un lavoro lento, senza mai interrompere le visite, anche notturno, per ridurre le vibrazioni durante le esecuzioni degli interventi, ma perfettamente nei tempi”, come ricorda la direttrice del museo Chiara Rostagno.

Le operazioni di potenziamento – “abbiamo garantito all’Ultima Cena altri 500 anni di vita”, dice Stefano L’Occaso, direttore del Polo museale lombardo – permetteranno, a febbraio prima e a maggio poi, un incremento dei visitatori fino a oltre 1700 al giorno, rispetto agli attuali 1300 circa e ai 900 di quattro anni anni fa. Visitatori che, fino al prossimo 13 gennaio, saranno gratificati di un “gentile omaggio”: la vista di 10 disegni, di cui nove leonardeschi (due dei quali riattribuiti oggi dai curatori) e uno dell’allievo prediletto Francesco Melzi, posizionati davanti all’affresco in un piccolo allestimento definito Leonardo da Vinci. Prime idee per l’Ultima Cena.

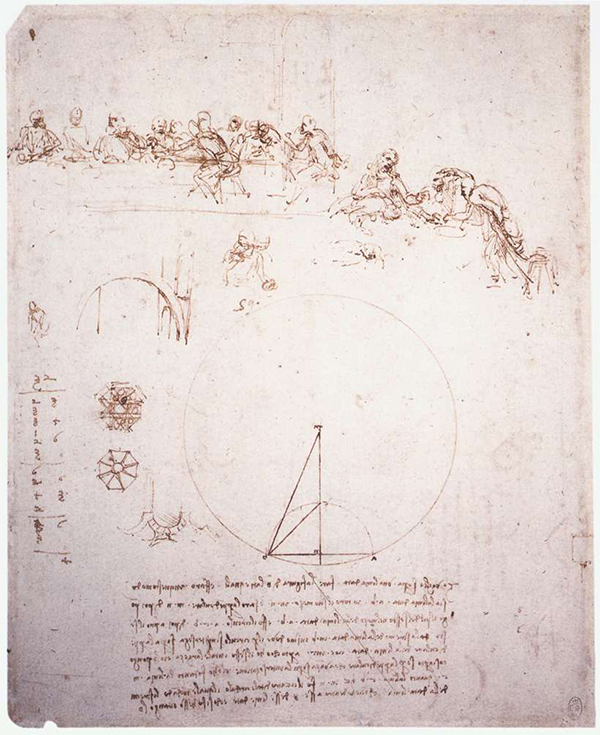

I disegni, tutti provenienti dalle Collezioni Reali inglesi, sono importanti fogli preparatori del murale, a eccezione di quello raffigurante lo stemma di Gian Galeazzo Maria Sforza, nipote di Ludovico il Moro e committente di Leonardo, utile per la datazione dell’impegno del Vinci nello schizzare idee sulla Cena, anticipabile attorno al 1490 circa.

Infatti, circa due anni dopo il completamento architettonico del Refettorio, il primo disegno leonardesco relativo a un’ipotesi di Ultima Cena propone una disposizione alla tavola ancora “fiorentina” (ovvero con Giuda dalla parte opposta del tavolo rispetto a tutti i commensali, mentre nella versione definitiva appare per la prima volta di fronte allo spettatore insieme agli altri apostoli, seppur totalmente in ombra), e presenta a fianco anche schizzi del tiburio e delle proporzioni del Duomo di Milano.

Gli altri disegni, realizzati con la matita rossa (quella del celeberrimo “autoritratto”) oppure con la nera preceduta dalla puntasecca o ancora con penna e inchiostro, sono preparatori di mani e piedi, di visi e braccia, studi di proporzioni e di posizioni, di tale squisita resa formale da offrire emozioni dirette, senza tempo e senza spazio. Anche i due solitamente attribuiti a Cesare da Sesto, raffiguranti le mani sinistre di san Bartolomeo e san Tommaso, su carta preparata rossa – sono riportati al maestro per l’eccezionale qualità, intrisa di potenza ed elasticità.

L’allestimento non invasivo, quasi sussuratto nella quiete della penombra attorno, permette un raffronto diretto – come era successo per poco più di un mese solo nell’83 – tra le prime idee e l’opera definitiva, icona mondiale dell’arte italiana.