Palazzi & potere

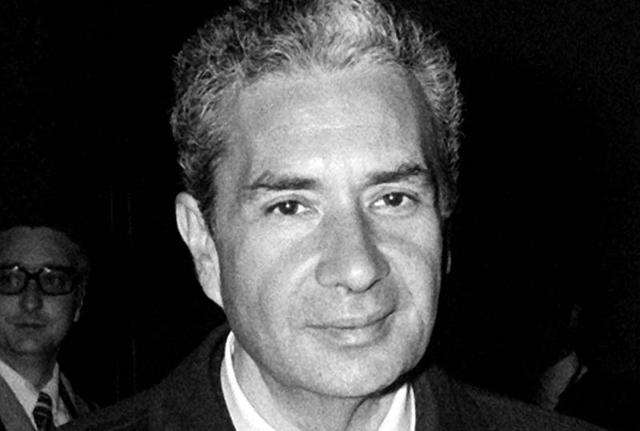

Beppe Fioroni: ecco chi era Aldo Moro

In anteprima ed in esclusiva per AFFARITALIANI la postfazione scritta da Fioroni al libro del nipote di Aldo Moro, Luca ("Mio nonno Aldo Moro") che verrà presentato oggi pomeriggio alla camera dei deputati

Il piccolo libro di Luca Moro è un libro importante, perché offre un punto di vista sotto molti aspetti nuovo su Aldo Moro e perché ci aiuta a riflettere su questioni di portata generale, relative alla storia d’Italia, alla condizione delle vittime del terrorismo, alla trasformazione di un lutto in una visione etica e, in senso ampio, politica.

E’ ben noto che il rapporto tra Aldo Moro e il nipote Luca fu intenso e profondo. Anche se, quando Moro fu rapito e ucciso, Luca aveva ancora meno di tre anni, egli aveva vissuto a stretto contatto con un nonno affettuoso e premuroso, che manteneva con lui un rapporto “speciale”, ricco di attenzione e affetto.

Uno dei più significativi documenti del rapporto tra Aldo Moro e il nipote sono proprio le lettere che lo statista scrisse durante la reclusione nella prigione brigatista.

Oltre alle diverse versioni di un testamento che designava Luca Moro a ereditare l’archivio del nonno, si può ricordare innanzi tutto una toccante lettera, ritrovata solo nel 1990, che Moro indirizzò alla figlia Maria Fida e al genero. In essa Moro sottolineava che «con Luca […] mi avete dato la gioia più grande che io potessi desiderare» e si preoccupava che il nipote passasse un periodo al mare. Sempre tra le lettere ritrovate nel 1990 ce n’è un’altra indirizzata direttamente a Luca, nella quale Moro rievocava il suo essere nonno, fatto di gesti semplici, come portare in braccio il nipote, addormentarlo, portarlo in bagno, tenerlo in braccio durante la colazione e ricordava al nipote che «insieme col nonno che è un po’ fuori, ci sono tanti che ti vogliono bene».

Le citazioni potrebbero essere molte. Si potrebbero ad esempio rievocare tutte le numerose missive in cui Moro raccomanda il nipote Luca a familiari e collaboratori. Oppure la lettera a Eleonora Chiavarelli del 6 aprile nella quale Moro svelava la sua pena: «La mia pena è Luca. Lo amo e lo temo senza di me. Sarà il dolore più grande».

Mi limito però a ricordare ancora solo una delle ultime lettere di Moro, ritrovata nel 1990 come fotocopia, che ancora oggi colpisce il lettore per il senso di ineluttabile minaccia che grava su di essa. In questa, indirizzata alla figlia Maria Fida e al genero, Moro aggiunse un poscritto per molti aspetti inquietante. Scriveva infatti: «Mi consola pensare che, prendendo io quel che sta per arrivare, lo scanso agli altri, lo scanso a Luca e Luca potrà stare bene. E questo è l’essenziale».

Ci si è molto interrogati, senza raggiungere conclusioni definitive, sul senso di questo criptico pensiero di Moro. Si trattò dell’idea che, con la sua morte, egli potesse in qualche modo assumere su di sé il peso morale di una minaccia che gravava sulla sua famiglia oppure di qualcosa di più concreto, che faceva riferimento a specifiche minacce per la sua famiglia di cui Moro era al corrente? Come che sia, questa lettera ci restituisce più di altre il senso della grandezza di Moro, il suo essere insieme uomo e politico, il suo preoccuparsi per i suoi affetti e per la loro felicità nel momento in cui stava giocando una partita decisiva per la sua sopravvivenza.

Il libro di Luca Moro è dunque, innanzi, tutto la testimonianza di un rapporto antico, che l’autore ha rivissuto negli anni successivi, confrontandosi con Aldo Moro e la sua opera. Un rapporto che è certo intriso di dolore. Luca Moro ricorda con semplicità le sue sensazioni di allora: «quando è stato portato via io ero solo un bambino (ho compiuto i due anni e mezzo durante i 55 giorni ), ma ciò nonostante l’ho cercato dovunque, nei posti più improbabili -come solo i bambini sono capaci di fare- ad ogni squillo di citofono e di campanello, dietro ogni porta, negli armadi, sotto i tavoli e i letti…». E ricorda pure con qualche durezza le prove che ha dovuto affrontare come parente di una vittima del terrorismo – potremmo dire della vittima più nota del terrorismo -:«la frustrazione, l’impotenza e lo sconforto» di fronte a un uso talora strumentale della figura di Aldo Moro e della sua tragica fine, che è di per sé un oltraggio per i suoi familiari, il senso di abbandono, la mancanza di sostegno, il travisamento della figura di Moro, la rimozione del dramma della sua famiglia.

Allo stesso tempo, però, l’autore rivendica con orgoglio il suo rapporto con Aldo Moro e il lascito che da lui ha avuto. Un lascito innanzi tutto morale e di verità, che costituisce il presupposto per accostarsi in maniera tutt’altro che banale all’opera di Moro.

E’ difficile sintetizzare in maniera efficace il volume, in quanto esso presenta una felice intersezione di piani tra la riflessione personale e l’analisi dell’opera di Moro. Nel libro, dunque, parole si mescolano il ricordo, la narrazione del percorso che ha consentito all’autore di elaborare, a partire da una immane tragedia, un sua visione degli eventi e una serie di spunti molto acuti sulla figura di Aldo Moro e il suo ruolo storico.

Direi che una delle principali tematiche è quella di Moro come grande insegnante e educatore. Luca Moro interpreta il centro del messaggio del nonno in termini di affermazione della verità, un principio che illumina l’opera giuridica e politica di Moro, di cui l’autore sottolinea con grande capacità di sintesi gli elementi progressivi che la rendono ancora attuale. Secondo l’autore, Aldo Moro ha realizzato insieme, una grande esperienza politica e una grande esperienza religiosa, tanto che in diversi passaggi si evoca, non senza fondamento, il tema della “santità” dello statista.

Una tale affermazione non deve apparire peregrina, perché l’opera di Moro è inscindibile da una dimensione religiosa. Correttamente, l’autore può dunque sottolineare elementi dell’azione di Aldo Moro che presentano un non casuale parallelismo con le virtù evangeliche evocate nel “discorso della Montagna”. Luca Moro dà ad esempio molto rilievo alla tematica di Moro come “costruttore di pace”. Si tratta in effetti, di una dimensione dell’azione di Moro che è stata a lungo sottostimata, ma che ha avuto una recente riscoperta e che ha trovato una importante affermazione istituzionale il 24 febbraio 2016, quando una importante sala di riunione del Parlamento europeo è stata intitolata, grazie all’impegno della Commissione e dei deputati italiani attivi in Europa, a Aldo Moro. In quell’occasione molti qualificati relatori – dal Presidente Martin Schulz, ai capigruppo Weber e Pittella ai Vicepresidenti Sassoli e Tajani - hanno sottolineato la dimensione internazionale dell’opera di Moro, il suo impegno per un’Europa dei popoli e un Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto, la sua politica verso l’Africa e il Medio Oriente, che rispondeva a una esigenza profondamente cristiana di solidarietà e si apriva a un progetto di cooperazione e sviluppo ancora oggi attuale.

Un’altra tematica che ha spazio nel volume è quella del Moro giurista. Pur senza tecnicismi, l’autore evidenzia molto bene il nesso tra la filosofia del diritto di Moro – e le sue origini cristiane -, il suo insegnamento universitario e la sua azione politica. Anche qui tornano i concetti cardine di giustizia, pace e verità, che giustamente Luca Moro vede come cifra della biografia del nonno, tanto nei suoi aspetti privati che in quelli pubblici.

Affiora in molte pagine del libro un senso di insoddisfazione rispetto al posto che Moro occupa nella cultura nazionale. Luca Moro insiste molto sul proprio desiderio di non confinare la figura di Moro nella dimensione del sequestro e di parlare piuttosto di Moro e della sua opera, di un Moro “vivo” insomma e non solo di una vittima del terrorismo. Allo stesso tempo, però, egli riconosce che quel vero e proprio martirio che è stato la morte di Aldo Moro ha creato, anche a causa dei suoi misteri, una vera e propria frattura nella storia d’Italia, una frattura che impedisce tra l’altro di confrontarsi serenamente con l’eredità politica e morale dello statista.

Luca Moro esprime su questo tema diverse riflessioni per nulla scontate. Ricorda che spesso le persone si sentono in dovere di esprimergli la sua solidarietà, anche tralasciando il fatto che si tratta di ricordi estremamente dolorosi per i familiari di Moro. E ne conclude: «quindi la gente porta con sé questo senso di colpa, il più delle volte non sa come esprimerlo e allora ti deve per forza raccontare. […] Noi abbiamo già perdonato chi ha ucciso il nonno e frantumato le nostre vite, ma non abbiamo il potere di togliere questo peso dal cuore delle persone. Bisognerebbe trasformare il pensiero in azione se si volesse davvero fare qualcosa anche a posteriori».

Direi in conclusione che proprio questa volontà di trasformare il pensiero in azione costituisce l’asse portante delle riflessioni svolte in questo volume. L’analisi di vari aspetti della personalità di Moro e l’evocazione di un rapporto affettivo stretto e duraturo non è infatti fine a sé stessa, ma ha l’obiettivo di superare una condizione di impasse che, mentre ostacola una reale comprensione della biografia di Moro, costituisce per i suoi familiari causa di dolore. Ed è proprio su questa base che si comprendono le puntate polemiche che qua e là si trovano nel volume e che si indirizzano sia verso chi ha in qualche modo sfruttato la tragedia per fini propri sia verso chi ha ostacolato un reale confronto con la grandezza dell’opera di Moro. Non si tratta, dunque, di una sorta di sfoghi, pur legittimi, ma del tentativo coraggioso di guardare oltre e di dare a Moro il posto che gli compete nella coscienza della Nazione e dei singoli.

Il volume di Luca Moro ha una spiccata dimensione personale e intima. Allo stesso tempo, però, esso pone una serie di questioni generali molto simili a quelle che sono alla base del lavoro che la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro sta compiendo. Certo, non si può negare che in diversi passaggi Luca Moro esprime una qualche diffidenza verso un approccio che miri esclusivamente a accertare le responsabilità della morte di Moro. Per lui il problema è più ampio. Si tratta di «impedire alla coscienza collettiva di far cadere nell’oblio l’intera vicenda o peggio ancora di mistificare a tal punto i fatti da rendere impossibile l’uscire dal labirinto».

A ben vedere, però, dietro alla personale riflessione di Luca Moro e dietro all’inchiesta parlamentare sul rapimento e la morte di Aldo Moro sta una medesima esigenza di verità, che riguarda le persone che più hanno sofferto in questa vicenda, i familiari di Moro e degli agenti di scorta, ma che dovrebbe coinvolgere tutto il Paese.

Nonostante i cinque processi e l’attività di due commissioni di inchiesta – la prima Commissione di inchiesta sulla sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassino di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (VIII legislatura) fino alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (X-XIII legislatura) - sulla vicenda Moro continuano a emergere interrogativi e elementi di novità, che riguardano soprattutto azioni e omissioni di apparati, forze e gruppi di cui in alcuni casi si stenta ancora a cogliere la fisionomia. Alcuni dei colpevoli sono stati da tempo assicurati alla giustizia e in alcuni casi usufruiscono da molti anni di benefici di legge che hanno consentito loro di rilanciare, con un’intensa attività pubblicistica, una versione dei fatti che appare spesso omissiva su punti non secondari della vicenda. Ma la somma di ricostruzioni, mezze ammissioni, indagini che talora non hanno potuto raggiungere esiti giudiziari non ha affatto prodotto una ricostruzione complessiva di questa tragica vicenda che sia realmente convincente.

Nel momento in cui la Commissione ha iniziato a confrontarsi con le complesse stratificazioni di fatti e interpretazioni che caratterizzano la vicenda Moro, è diventato evidente - al di là delle differenti sensibilità e appartenenze politiche dei singoli commissari - che la ricostruzione storico-politica e giudiziaria di uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana è ancora fortemente condizionata da una “verità” affermatasi tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 del Novecento, che ha poi trovato un parziale accoglimento in sede giudiziaria. Una “verità” che in realtà era molto, troppo, legata a taluni limiti delle culture politiche dominanti e a una diffusa volontà di voltare rapidamente pagina rispetto alla stagione del terrorismo, anche a costo di rinunciare a approfondire gli aspetti più inquietanti di quel momento storico.

Ciò ha implicato numerose conseguenze. La principale è che si è affermata una ricostruzione della vicenda Moro che, da un lato, accantona i legami delle brigate rosse con una più vasta area politico-culturale, dall’altro, rimuove il problema di ciò che si sarebbe potuto fare e di ciò che si è realmente fatto per salvare Moro. Di qui, dunque, la sottovalutazione del tema degli allarmi per un possibile evento terroristico, la rimozione della dimensione internazionale della vicenda Moro, la rinuncia a approfondire le iniziative poste in essere dalle forze politiche in direzione di una trattativa, la derubricazione del fenomeno di Autonomia operaia a semplice area simpatizzante con le brigate rosse, il viatico concesso a molti che in quegli anni non fecero ciò che sarebbe stato giusto fare.

Sarebbe sterile limitarsi a deprecare questi fenomeni. Essi infatti sono strettamente legati al contesto politico-culturale in cui operarono la magistratura e le prime Commissioni di inchiesta. Si era in anni in cui il fenomeno terroristico, per quanto in via di sconfitta, era ancora un problema aperto, che si voleva chiudere in tempi rapidi, anche attraverso una legislazione premiale dei fenomeni di dissociazione e la rinuncia a perseguire un’area di fiancheggiatori che negli anni ’70 era stata particolarmente estesa. C’era inoltre una oggettiva difficoltà delle forze politiche a riconoscere la drammatica complessità del fenomeno terrorista. Se per le forze di sinistra, attestatesi durante il sequestro Moro su una coerente posizione di fermezza, era necessario respingere l’idea che il patrimonio culturale delle brigate rosse si radicasse nel leninismo e nel mito della resistenza tradita, per la Democrazia cristiana, che aveva pagato un pesante tributo di sangue, appariva indispensabile respingere l’idea che si fossero svolte trattative con i brigatisti o che si fosse tollerata l’azione di forze operarono dietro le quinte del terrorismo . Sullo sfondo c’era poi il contesto internazionale. Se oggi ci appare del tutto verosimile riconoscere nel delitto Moro un forte legame con dimensione internazionale, prima della caduta dei regimi comunisti e della fine della guerra fredda questo era un argomento tabù. Era impossibile porre in maniera corretta e non strumentale il tema del ruolo dei Servizi segreti esteri, dei movimenti palestinesi, delle rotte del traffico d’armi che consentirono alle brigate rosse di approvvigionarsi, superando un’iniziale debolezza sul piano militare. La stessa, fallimentare vicenda delle indagini compiute negli anni ’80 per identificare i collegamenti terroristici che transitavano per l’estero dimostra che i tempi non consentivano di andare oltre un certo livello di conoscenza del fenomeno brigatista.

A distanza di anni, le ragioni che portarono allo stabilizzarsi di una “verità parziale” sulla vicenda Moro possono essere storicizzate e valutate con il necessario distacco critico, senza attribuire tardive patenti alle scelte che furono compiute in un’epoca di crisi profonda. Allo stesso tempo, però, appare necessario riprendere una complessiva valutazione politico-giudiziaria della vicenda Moro, che prenda in considerazione tutti gli elementi e i documenti disponibili, anche quelli che, a suo tempo, furono messi da parte.

Si obietta spesso che una inchiesta parlamentare su vicende di quarant’anni fa sarebbe inutile e che la vicenda Moro dovrebbe essere materia di esclusivo interesse storico. Una tale obiezione non appare però veramente fondata e, in alcuni casi, sembra più che altro esprimere un generico fastidio per ogni tentativo di andare oltre ricostruzioni che mostrano evidenti debolezze e lacune. In realtà, per porre la questione nella giusta ottica, occorre considerare che lo strumento dell’inchiesta parlamentare, che può valersi di robusti poteri di indagine, è l’unico in grado di consentire di acquisire documentazione e testimonianze che non sono - e non potranno essere per molti anni - oggetto di analisi storica e talora rischiano semplicemente di scomparire. In questi ambiti, peraltro, la Commissione opera in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria, alla quale sono e saranno trasmesse le acquisizioni potenzialmente rilevanti.

La sfida è dunque quella di compiere, nel tempo tutto sommato ristretto di attività della Commissione e con le limitate risorse a disposizione, una massiccia acquisizione di documenti e di testimonianze che potranno essere oggetto di analisi prima da parte della Commissione e, al termine dei lavori, da parte dell’opinione pubblica. Solo in tal modo la nostra conoscenza della vicenda Moro potrà compiere un reale salto di qualità, basato non su un accumulo di interpretazioni di vario valore e di varia fondatezza ma su una oggettiva e documentabile acquisizione di nuovi elementi.

Del resto, che occorra ripartire dai documenti e dalle testimonianze è provato dalla stessa sovrabbondante produzione editoriale su questa tematica. Su Aldo Moro e la sua vicenda umana e politica sono stati scritti un migliaio di libri e un’infinità di articoli, sono stati prodotti diversi film e girati numerosissimi documentari e servizi giornalistici. Sempre più spesso, però, la pluralità delle narrazioni e gli scoop più o meno inediti non comportano reali elementi di novità, ma tendono a alimentare una sorta di genere letterario, come denuncia Luca Moro in questo volume. Si può anzi dire che, in assenza di una ricostruzione veramente fondata e completa, c’è il rischio che si alimenti – come in parte è già avvenuto – una spirale di “nuove” interpretazioni che rischia di disorientare il discorso pubblico e la consapevolezza dei cittadini, specie più giovani. Anche per questo motivo, la Commissione ha sviluppato, grazie alle disponibilità dei suoi componenti, un programma di incontri rivolto alle scuole secondarie che si è recentemente concluso.

Ripartire dunque da elementi di novità documentabili, che consentano di rispondere ai grandi interrogativi rimasti aperti: la morte di Moro poteva essere evitata? Occorre individuare responsabilità di singoli e di apparati ulteriori rispetto a quelle sino ad ora accertate? Le brigate rosse e il terrorismo furono un fenomeno solo italiano oppure, almeno in parte, una conseguenza dei grandi conflitti della politica internazionale?

Impegnarsi per rispondere a queste domande è importante, e non solo per una generale e necessaria esigenza di verità che dobbiamo alle vittime, alle loro famiglie e a noi stessi. Accertare la verità è infatti essenziale per rafforzare la credibilità delle nostre istituzioni, che è stata minata dalla diffusa percezione che all’interno della storia dell’Italia repubblicana abbiano agito poteri oscuri, che hanno condizionato le sorti del nostro Paese.

Tale percezione è anche il frutto di una progressiva disaffezione verso le istituzioni che può essere fatta risalire proprio alla fine degli anni ’70, alla morte di Moro e al fallimento dei tentativi di superare la “democrazia bloccata”. Essa però trova anche alimento in una diffusa carenza di verità che non ha un unico responsabile, ma che è la conseguenza di una serie di compromessi definitisi nel corso degli anni. Così, rimanendo sul tema del terrorismo brigatista, è evidente che, nel momento in cui quella stagione fu chiusa, molte mezze verità e tante cose non dette furono seppellite sotto un coltre di cemento, che è esattamente quella che noi, oggi, cerchiamo di rompere.

La Commissione che presiedo ha potuto operare in un quadro politico-culturale profondamente diverso. Va dato atto a tutte le forze politiche, anche a quelle più tiepide rispetto all’istituzione della Commissione, di essersi accostate alla vicenda Moro con uno spirito profondamente diverso dal passato. Non cioè portatrici di pregiudiziali ideologiche o di verità precostituite, ma consapevoli che l’inchiesta parlamentare non deve produrre una monolitica “verità”, ma piuttosto far emergere tutti i numerosi elementi che potranno rinnovare profondamente la conoscenza della vicenda Moro.

L’approvazione unanime, nel dicembre 2015, della prima relazione sull’attività svolta costituisce un chiaro esempio di questo nuovo clima, testimoniato anche dalla progressiva desecretazione di documentazione di interesse a seguito delle cosiddette “direttive” Prodi (2008) e Renzi (2014).

Non è questa la sede per evocare in dettaglio le principali novità che vanno emergendo. Mi sembra tuttavia opportuno sottolineare almeno quattro aspetti sulla quale la Commissione ha acquisito nuovi elementi. In primo luogo sono stati evidenziati, grazie alla documentazione acquisita, i limiti e le lacune della versione brigatista, in particolare in relazione alla rappresentazione delle brigate rosse come ristretto e coeso gruppo di terroristi, che durante il sequestro Moro avrebbero operato in sostanziale autonomia sia rispetto a un più ampio “partito armato” sia rispetto a forze, anche estere, che intervennero nel sequestro. In secondo luogo, è stata approfondita la dimensione internazionale del sequestro Moro, sia rispetto all’azione dei Servizi dei Paesi del Patto di Varsavia sia rispetto alla grande tematica del rapporto con i movimenti palestinesi, un rapporto che peraltro fu avviato e costruito nei primi anni ’70 proprio per impulso di Aldo Moro. Si è poi approfondito il tema del ruolo della criminalità organizzata, riprendendo i fili di testimonianze antiche e di nuove acquisizioni di indagine, orientate verso la criminalità ‘ndranghetista. Infine, si è avviata, anche con l’ausilio di tecniche non disponibili all’epoca del sequestro Moro, una riconsiderazione complessiva della vicenda Moro che muove dall’accertamento della dinamica della strage di Via Fani per affrontare la questione dei covi brigatisti e delle trattative tentate attraverso la mediazione vaticana e l’attivazione dei socialisti fino all’accertamento delle modalità dell’uccisione di Moro e alla crisi interna alle brigate rosse che portò alla fuoriuscita di Valerio Morucci e Adriana Faranda e alle singolari modalità in cui essi furono catturati, nel maggio 1979.

Su tutti questi aspetti, possiamo ora disporre di elementi di novitàche saranno oggetto della prossima relazione. Questa potrà dunque offrire una prima interpretazione complessiva, e, cosa che più conta, consentirà di mettere a disposizione dell’opinione pubblica una grande quantità di dati nuovi o non ancora noti, che si auspica che saranno utilizzati nel dibattito pubblico e nella riflessione storiografica. A questo proposito, mi sembra giusto sottolineare che l’inchiesta parlamentare non è avulsa dal più complessivo dibattito pubblico, ma intende anzi contribuire ad esso, su un piano sia documentale che interpretativo. Il suo successo si misurerà anche dalla sua capacità di mettere in discussione interpretazioni consolidatesi nella coscienza collettiva più per senso di appartenenza ideologica che per reale consapevolezza degli eventi.

Concludo queste brevi considerazioni tornando sul libro di Luca Moro. A me sembra che sia questo volume sia l’attività della Commissione sia diversi volumi pubblicati in questi ultimi anni stiano andando nella direzione giusta, quella cioè di rendere giustizia ad Aldo Moro, alla sua famiglia e a tutti coloro che credono e amano la democrazia e la libertà e che, per questo motivo, non temono di confrontarsi con uno degli episodi più tragici e storicamente decisivi della nostra storia contemporanea.

Forse non è un caso che questo libro sia comparso proprio in questo momento. Nella toccante introduzione al volume, Maria Fida Moro osserva, a proposito della decisione di Luca Moro di scrivere questo libro, che «non credevo che avrebbe trovato il coraggio e la forza necessari a mettere nero su bianco i suoi sentimenti nei confronti dell’amatissimo nonno». E in effetti non si può che riconoscere il duro travaglio personale che l’autore ha dovuto affrontare, anche alla luce delle incomprensioni e delle difficoltà con cui ha dovuto misurarsi. Allo stesso tempo, però, la scelta di misurarsi con un tema così intimo e sofferto può forse essere stata rafforzata dalla consapevolezza che ci sono ora le condizioni per affrontare senza reticenze il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro e per riscoprire nella sua integrità la biografia e il ricchissimo pensiero di uno dei costruttori dell’Italia e dell’Europa contemporanea. Lo stesso Luca Moro, pur in un libro che esprime senza reticenze critiche a coloro che hanno reso possibile la morte di Moro e hanno messo da parte il suo esempio di una politica seria e compassionevole, esprime, proprio nelle ultime pagine un messaggio di fiducia, quando scrive: «Aldo Moro avrà sempre l’ultima parola! Il tempo ce lo ricorderà. Ci sarà un momento in cui si dovrà ritornare sui suoi passi, ci sarà un momento in cui bisognerà confrontarsi con il suo insegnamento. Non ci si potrà più nascondere, non si potrà più rimandare il confronto, non si potrà più mistificare, non si potrà più uccidere».

Credo che sia dovere di tutti - ciascuno secondo le sue responsabilità - raccogliere questo invito, rispondendo a quell’esigenza di verità che dobbiamo a Aldo Moro, ai suoi familiari e a noi stessi e ai nostri figli. Solo così, infatti, sarà possibile voltare pagina rispetto alle paure, ai silenzi e agli imbarazzi che hanno contraddistinto una parte significativa della vita della Repubblica, recuperare le parti migliori della nostra storia recente e trarre nuovo stimolo per la costruzione di un Paese più giusto e più coeso attorno ai valori di verità e giustizia.

Giuseppe Fioroni

Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro