Costume

Ecco perché il 2022 non sarà l'anno dello “Schwa”

E' giusto che la lingua cambi con la società, ma nell'inglese c'è già una soluzione molto più inclusiva

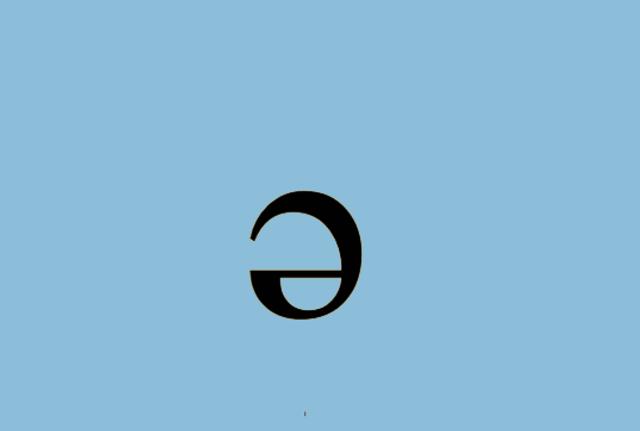

Lo “Schwa”, dalla fonetica all'inclusione

Il dibattito sulla presunta esigenza di introdurre lo “Schwa” nella lingua italiana è esploso nel corso del 2021, ma non dobbiamo pensare a una novità assoluta. Quello che in italiano sarebbe più corretto chiamare “scevà” (“Schwa” è tedesco e deriva dall'ebraico “šěwā'”) in realtà esiste già: si tratta di un simbolo fonetico che indica lettera atone come possono essere nella lingua inglese la a iniziale di “about”, la u di “circus” o la e di “taken”. In italiano, almeno per il momento, un suono simile non esiste, ma lo si può invece trovare in alcune famose parole del dialetto napoletano, come ad esempio “mammeta”: sia la e che la seconda a suonano praticamente allo stesso modo, tant'è che in alcuni casi scritti la parola viene gergalizzata in “mammt”. Se introducessimo lo “Schwa” nel vernacolo partenopeo, potremmo quindi scrivere “mammətə”. E lo stesso varrebbe per diverse espressioni di vari dialetti meridionali (ma non solo), nelle quali le vocali vengono spesso troncate. Ma la vera domanda è: perché mai dovremmo farlo?

A cosa serve lo “Schwa”?

Chi ne sostiene l'importanza, come la sociolinguista Vera Gheno, sottolinea il valore di inclusione sociale che l'introduzione dello “Schwa” avrebbe per tutte le persone che non si riconoscono nella divisione binaria dei sessi, ovvero nel classico dualismo uomo/donna. Da questo punto di vista, non è difficile capire la ratio della proposta. Se un tempo era normale usare il maschile per rivolgersi a una platea mista e, ad esempio, aprire un convegno dicendo “buonasera a tutti”, giustamente nel corso degli anni si è andata affermando l'esigenza di un più corretto “buonasera a tutte e a tutti”. Tuttavia chi frequenta gli studenti delle scuole superiori e in generale i giovani sa bene che tra loro è molto più diffusa la forma “a tutt*”, laddove l'asterisco serve non solo ad accomunare uomini e donne, ma a rivolgersi anche nel contempo anche al composito universo LGBTQ+, che appunto sfugge alle logiche della classica binarietà tra maschi e femmine. Ma questo non è abbastanza? Non secondo i sostenitori dello “Schwa”, come appunto Gheno, la quale spiega che la sua adozione ovvierebbe alla mancanza di suono dell'asterisco, un simbolo preso in prestito dall'informatica, ma non specificatamente legato ad alcun fonema.

La soluzione alternativa? E' in una canzone di Sting!

All'Accademia della Crusca è affidato il difficile compito di tutelare l'integrità della nostra lingua pur nel naturale adattamento che ogni idioma deve costanemente avere nei confronti del mondo che cambia. Il suo parere sull'introduzione dello “Schwa” è negativo: il linguista Paolo D'Achille evidenzia le difficoltà di pronuncia e i possibili franintendimenti legati al nuovo simbolo, sottolineando inoltre come il genere grammaticale sia cosa diversa dal genere naturale. Certamente nella società si sta affermando il desiderio che anche la grammatica riconosca i notevoli passi avanti sul riconoscimento delle diversità e sull'accettazione delle discrasie tra sesso di nascita e identità. Tuttavia, forse si può trovare una soluzione più praticabile e persino più equa. La giusta battaglia per il riconoscimento delle identità non-binarie non deve certo comportare il disconoscimento di quelle binarie: pertanto, sarebbe forse meglio mantenere la tradizionale distinzione tra maschile e femminile, introducendo una forma neutra aggiuntiva (magari con una vocale diversa da o e a) sia per la forma plurale che per chi si definisce non-binario. Sarebbe una soluzione, peraltro, mutuata dalla lingua inglese, nella quale il pronome they (e le declinazioni them, their, theirs e themselves) indica sia la terza persona plurale che in italiano traduciamo con “loro”, che una singola persona della quale non viene distinto il sesso. Un esempio classico è la vecchia canzone di Sting “If you love somebody set them free”: “Se ami qualcuno/a, lascialo/a libero/a”, detto facilmente, senza slash, asterischi e simboli fonetici. Il brano risale al 1985, ma negli ultimi anni la scelta del pronome rappresenta un passaggio importante all'interno di aziende, associazioni o classi scolastiche: questa caratteristica della lingua inglese offre la possibilità di includere tutti e sarebbe un peccato non avvalercene anche in quella italiana.

Declinazioni di genere nei ruoli istituzionali

In Italia, appunto, il bisogno di una maggiore inclusione si sta diffondendo, ma ci sono anche notevoli resistenze che lasciano presupporre una strada ancora lunga. Un esempio viene da Milano, giustamente considerata la più avanti sui temi dell'innovazione sociale. Nelle scorse settimane la giovane neoassessora comunale Gaia Romani, di appena 25 anni, ha fatto parlare di se per aver sostuito dalla porta del suo ufficio la targhetta con scritto “assessore” con quella con scritto “assessora”. A fronte di molti applausi, alcuni detrattori hanno fatto notare come fossero trascorsi ben dieci anni dall'esordio nella giunta milanese di Chiara Bisconti, ex manager della Sanpellegrino, che impose con forza l'uso del termine “assessora”. Prima ancora, negli anni '90, Bruna Brembilla fu tra le prime a farsi chiamare “Sindaca”, ma siccome governava il piccolo comune di Cesano Boscone, nel milanese, la sua iniziativa fu meno dirompente di quella di Bisconti nella giunta del capoluogo. Magari già nei prossimi mesi troveremo qualche carica politica che vorrà farsi definire “assessorə”, “deputatə” o persino “ministrə”, ma da qui a dire che il 2022 sarà l'anno dello “Schwa” ce ne corre davvero tanto. Anche riconoscendolo come il traguardo da inseguire, è ancora lontano dall'orizzonte.