Lo sguardo libero

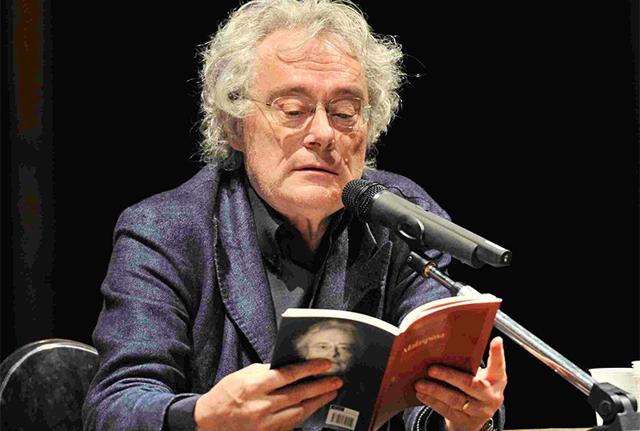

Le nuove poesie/ Intervista a Maurizio Cucchi: "Io, narratore abusivo"

L' importanza delle radici nell'ultimo libro in versi dell’autore milanese, “Sindrome del distacco e tregua"

Con più di quarant’anni di produzione letteraria alle spalle, di critica e di traduzione della poesia più alta, Maurizio Cucchi, lo sappiamo, è stato l’autore che ha inventato un nuovo modo di poetare sterzando audacemente dalla tradizione, pur rimanendoci dentro. Il nuovo libro in versi, “Sindrome del distacco e tregua” (Mondadori-Lo Specchio), ci restituisce una visionarietà che si alimenta di realismo e di una lingua solo apparentemente “semplice”, allungando il passo in un prosimetro modulato, verso un’estetica che poco ha a che fare con l’abusato linguaggio comune. Lo fa vagabondando nella più basica materia della vita naturale o in quella terrificante di un’animalità abbandonata, ormai incapita, di cui “vorremmo/ripossedere almeno l’orizzonte semplice”. Ci trascina nella fisicità più elementare, dove l’attrito è più violento e la morte è disposta a sfidare le radici identitarie. Lo conferma il poemetto dedicato a “Il penitente di Pryp’jat” – la città fantasma intossicata – aperto dalla foto struggente di una vecchia che ritorna al paese devastato dall’esplosione di Černobyl'. Sa che morirà, ma è più forte la spinta all’origine. Ma “Sindrome del distacco e tregua” è anche un viaggio che si compie verso ovest, in una Nizza decisamente più leggera. O alleggerita forse da chi la attraversa e sa come gestire una tregua. Certo bisogna viverlo, il mondo, esperirlo e pagarlo. E il prezzo è una verità non definitiva, la sola che ci permette una costante adesione estetica e non banale all’esistenza: "Senza una viva problematica estetica è inevitabile una routine pressoché inerte", osserva il poeta.

In “Sindrome del distacco e tregua” ritorna un elemento forte della sua poetica: il viaggio, che poi è uno dei temi fondanti di tanta grande letteratura, basti pensare a Dante. Che cosa rappresenta per Maurizio Cucchi lo spostamento?

Niente di più che una ulteriore, necessaria apertura sull’esterno, sul reale da cui siamo circondati e che può dunque aiutare a dilatarci, a farci spazio, a uscire dall’opprimente angustia dell’io.

È un libro che ci trascina nella fisicità più elementare e a tratti la morte ci appare più vitale della vita. Lo conferma il poemetto dedicato a “Il penitente di Pryp’jat”, la città fantasma devastata dall’esplosione di Černobyl'. Com’è nata l’idea di questo componimento?

La morte non può essere né apparire più vitale della vita, ma il sopravvivere, a volte, paradossalmente ma non tanto, è più vitale del normale vivere, perché dà a ogni momento dell’esserci un valore e un senso che rischiamo di perdere. Il componimento è nato da una ricerca geografica su luoghi di miei antenati e sulla vicinanza di questi luoghi, che ignoravo, a Černobyl’, tanto da averne in parte subito le radiazioni. Da qui, poi, ho appunto riflettuto sulla mirabile capacità di adattamento alle circostanze dell’essere umano e sulle sue risorse per resistere e sopravvivere.

Ci imbattiamo anche nella leggerezza di Nizza, ritratta nella sua storia e nella sua bellezza, comunque uno spazio dove l’adesione alla vita può essere grande. Ma non totale. Cosa significa aderire alla vita?

C’è una prosa che avevo messo in un romanzo e ripreso nel libro in versi Malaspina che lo dice chiaramente. Significa rendersi conto di appartenere, oltre il nostro volere, a una dimensione universale di cui siamo pur minima parte, ma che a volte ci parla, se sappiamo ascoltarla, mettendoci in momenti di armonia con l’insieme, oltre la stessa dimensione, del resto illusoria e troppo umana, del tempo. Che in quei passaggi di sospensione è come cessasse di scorrere. Una forma per niente mistica di distacco.

Lei ha tracciato un percorso di ricerca articolato, da “Il disperso” a oggi, passando attraverso le possibilità liriche de “Le meraviglie dell’acqua”. Dove approda ora la lingua di “Sindrome”?

La lingua d’uso oggi è scadente, deteriorata dal cattivo appropriarsene ignorante degli innumerevoli media. Il “parlato”, di cui allora mi servivo con convinzione, soprattutto nei primi anni Settanta, è dunque molto cambiato, corrotto, involgarito, desemantizzato e dunque ne è, in genere, improponibile l’utilizzo in poesia. Occorre restituire alla nostra bellissima lingua la sua nobiltà e dunque, per quanto poco sia nelle mie risorse, vorrei aver contribuito a questo scopo.

Nella sua opera pare quasi ci sia un’attrazione maggiore per le figure più basse rispetto a quelle moralmente più nette. Mi riferisco anche alla sua produzione narrativa e drammaturgica. Come mai?

Non mi interessano gli eroi, non mi interessa chi pensa di elevarsi. Anche perché chi si pensa speciale è in genere un mediocre. Mi interessa l’esserci stato di innumerevoli anonimi che ci hanno portato fin qui, mi interessa il quotidiano valore di chi sa quanto sia poca cosa il proprio esserci. E proprio in questo è una nobiltà morale, e se vogliamo persino la grandezza.

Qual è il rapporto, se c’è, tra la sua opera in versi e quella in prosa?

Mi considero un narratore abusivo... Vorrei anche poter oltrepassare il concetto di genere, portando tutto nel superiore ambito della poesia. Scrivere in prosa, per me, è muovermi su altri ritmi, altri spazi d’azione del linguaggio, altre gestioni delle circostanze e delle densità linguistiche rispetto a quella che abitualmente definiamo poesia. Un musicista resta tale pur praticando generi musicali diversi.

Non si fa altro che lamentare la confusa situazione della poesia contemporanea. Qual è il suo sguardo?

La confusione di cui si parla è dovuta per buona parte alla scomparsa della società letteraria, che decretava valori, con un normale margine di errore umano. La rete e i social, dove ogni soggetto espone se stesso con grottesca fierezza, riduce al minimo la selezione e porta a un’omologazione pericolosa. A questo si aggiunga la grave assenza di scambi d’opinione, il qualunquismo su lingua e forma come se il già dato fosse una garanzia indiscutibile e pacifica . Senza una viva problematica estetica è inevitabile una routine pressoché inerte.